이번 포스팅은 2025년 연봉 실수령액표를 바탕으로, 특히 연봉 5천만 원 실수령액을 중심으로 보다 자세한 내용을 담았습니다. 세금 및 4대 보험 계산 방식, 구체적인 예시, 그리고 실수령액을 높이기 위한 전략까지 폭넓게 다룹니다. 실제로는 개인별 가족 상황, 소득공제 항목, 회사 복리후생 제도 등에 따라 차이가 발생할 수 있으므로, 본 포스팅의 내용은 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

1. 왜 ‘연봉 실수령액’을 알아야 할까?

일반적으로 연봉(세전 연봉)은 근로계약서에 적힌 ‘총액’만 표기됩니다. 그러나 실제로 통장에 입금되는 돈(세후 연봉, 혹은 실수령액)은 여러 공제 항목을 뺀 뒤의 금액이므로, 재정 계획을 세울 때 ‘실수령액’ 기준으로 생각해야 정확합니다.

1) 연봉 vs. 실수령액

• 연봉(세전, Gross Salary): 회사에서 책정한 1년 치 ‘총 급여액’을 의미합니다.

• 실수령액(세후, Net Salary): 연봉에서 소득세, 지방소득세, 4대 보험료(국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험) 등을 공제한 후 실제 근로자가 받게 되는 최종 금액입니다.

2) 실수령액이 달라지는 요인

• 가족 수 (부양가족 공제, 20세 이하 자녀 수 등)

• 소득공제 및 세액공제 항목 (주택청약, 연금저축, 보험료, 의료비, 교육비 등)

• 비과세 수당 (식대, 차량 유류비, 출퇴근 교통비 등)

• 급여체계 (상여금 포함 여부, 성과급 형태 등)

2. 2025년 연봉 실수령액표 개요

2025년에는 4대 보험 요율(특히 건강보험료율)과 세법 기준이 일부 조정될 가능성이 있습니다. 현재(예시) 기준으로 예상되는 4대 보험 요율은 다음과 같습니다.

• 국민연금: 월급(기준소득월액)의 9% 중 근로자 부담분 4.5%

• 건강보험: 월급(보수월액)의 7.09% (근로자 부담 기준)

• 장기요양보험: 건강보험료의 12.81%

• 고용보험: 월급의 0.9% (근로자 부담 기준)

또한 소득세는 누진세율을 적용하고, 지방소득세는 소득세의 10%로 부과됩니다.

참고: 건강보험은 ‘보수월액’ 산정 시 상·하한이 있습니다. 월 소득이 일정 수준을 초과할 경우, 건강보험료 부과 기준이 실제 급여보다 상한선으로 제한될 수 있습니다. 국민연금 역시 상·하한선(기준소득월액)이 적용되어, 일정 금액 이상부터는 더 이상 보험료가 오르지 않습니다.

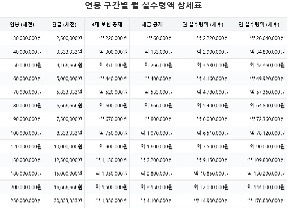

3. 2025년 연봉 실수령액표 (일반 사례 예시)

아래는 부양가족 1명(본인 + 1인 가정) 기준으로, 대략적인 월급·실수령액·공제 항목을 단순 예시화한 표입니다. 실제로는 근무 형태, 수당, 가족 수, 세액공제 등에 따라 달라질 수 있음을 유의하세요.

4. 연봉 5천만 원 실수령액 상세 계산

이번 파트에서는 연봉 5천만 원을 기준으로, 월급 및 공제 항목별 부담액을 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다. (예시이므로, 개인별 사정 및 변동 가능성에 유의)

4.1 월급(세전) 계산

• 연봉 5천만 원 → 월급(세전) = 약 4,166,667원

(12개월로 균등분할했을 때)

4.2 소득세 (간이세액 혹은 연말정산 시)

2025년 소득세율(예시)은 다음과 같은 누진구간이 적용됩니다.

• 1,200만 원 이하: 6%

• 1,200만 원~4,600만 원 이하: 15%

• 4,600만 원~8,800만 원 이하: 24%

• 8,800만 원~1억5천만 원 이하: 35%

• 그 이상: 38%~45% (구간별 상이)

연봉 5천만 원이므로, 과세표준을 간단히 구해보면:

1. 1,200만 원 × 6% = 72만 원

2. (4,600만 원 - 1,200만 원 = 3,400만 원) 중 일부를 구간별로 적용

• 그러나 실제로는 5천만 원이 4,600만 원을 조금 넘는 구간(4,600만 원 이하 15%, 4,600만 원 초과분 24%)에 걸쳐 있으므로, 정교한 계산이 필요합니다.

간단 계산 예(예시치)

• 첫 1,200만 원(6%) → 72만 원

• 다음 3,400만 원(15%) → 510만 원

• 나머지 (5천만 원 - 4,600만 원) = 400만 원(24%) → 96만 원

• 소득세 총합 = 72 + 510 + 96 = 678만 원

실제 간이세액표나 연말정산 시공제(인적공제, 신용카드공제 등)를 적용하면 이 수치는 달라질 수 있습니다. 또한 근로소득공제도 고려해야 합니다.

4.3 지방소득세

• 지방소득세 = 소득세의 10%

• 만약 소득세가 678만 원이라면, 지방소득세는 67.8만 원 수준입니다.

4.4 4대 보험료

1. 국민연금: 월급(4,166,667원)의 4.5%

• 약 187,500원

2. 건강보험: 월급(4,166,667원)의 7.09%

• 약 295,042원

• 실제론 건강보험료 상·하한이 적용되며, 직장가입자 기준 회사가 절반, 본인이 절반 부담하기에 표에서 본인 부담분만 표기됨

3. 장기요양보험료: 건강보험료의 12.81%

• 295,042 × 12.81% ≈ 37,806원

4. 고용보험: 월급의 0.9%

• 약 37,500원

4.5 월 실수령액 예시 계산

아래는 세전 월급 4,166,667원에서 소득세·지방소득세·4대 보험료 등을 단순 합산해 공제했을 때의 예시입니다.

세전 월급: 4,166,667원

- 소득세(간이): 약 678,000원 (단순 예시)

- 지방소득세: 약 67,800원

- 국민연금: 187,500원

- 건강보험: 295,042원

- 장기요양보험: 37,806원

- 고용보험: 37,500원

------------------------------------

총 공제액(월): 약 1,303,648원

월 실수령액:

= 4,166,667원 - 1,303,648원

= 2,863,019원 (예시)

위 ‘소득세’ 부분은 연말정산 시 여러 공제가 반영되면 실제 부담 세액이 달라질 수 있습니다. 따라서 간이세액과 확정세액은 차이가 날 수 있습니다.

4.6 연 실수령액(예시)

• 월 실수령액(2,863,019원) × 12 = 약 34,356,228원

물론 연말정산을 거쳐 환급이 있다면 실제 연 실수령액이 늘어날 수도 있고, 반대로 추가 납부해야 할 경우도 있을 수 있습니다.

5. 연봉 1억 원 실수령액과 비교

연봉 1억 원의 경우에는 소득세율 구간이 더 높은 24%, 35% 구간까지 적용되어, 세 부담이 크게 늘어납니다. 예시로 월 실수령액이 6,508,367원 정도(표준 가정 시)로 나오며, 연으로 환산하면 약 7,810만 원(78,100,404원) 정도가 됩니다.

• 같은 4대 보험을 내더라도, 소득세·지방소득세 비중이 훨씬 커짐

• 누진세율이 높아지므로, 고소득층일수록 실수령액 비율이 상대적으로 낮아짐

6. 실수령액 높이는 방법과 주의점

1. 소득공제·세액공제 활용 극대화

• 연말정산 시 인적공제(부양가족), 의료비, 교육비, 신용카드, 연금저축, 청약저축 등을 적극 활용

• 절세계좌(연금저축·IRP)나 주택청약 종합저축 등 공제 항목을 잘 챙기면 납부해야 할 세금을 줄일 수 있습니다.

2. 비과세 수당 최대한 활용

• 식대(월 10만 원), 차량 유지비, 출장비 등 비과세로 인정되는 항목을 회사와 협의

• 기본급을 무작정 올리는 것보다, 비과세 혜택이 가능한 수당으로 지급받으면 실수령액 면에서 유리할 수 있습니다.

3. 성과급·상여금 지급 방식 협의

• 상여금을 어떻게 지급받느냐(연봉에 포함 혹은 별도 지급)는 세 부담과도 연결됩니다.

• 회사 복지제도(예: 복지포인트, 선택적 복지)도 근로자 입장에서는 세후 실효액이 늘어나는 결과가 될 수 있습니다.

4. 4대 보험료 상한선 확인

• 고소득자의 경우 국민연금·건강보험의 상한선이 적용될 수 있습니다.

• 상한선에 걸려 있다면 월 급여가 증가해도 해당 보험료가 더 이상 오르지 않는 경우도 있습니다.

7. 마무리: 연봉 협상 시 ‘세후 금액’을 반드시 고려

• 연봉 5천만 원이라 해도 실제로는 월 200~300만 원대 후반의 실수령액을 갖게 됩니다.

• 연봉 1억 원이라도 누진세율이 적용되어 실제 연봉 대비 실수령액 비율은 더 낮아집니다.

• 각종 공제항목(인적공제, 연말정산 공제, 비과세 항목 등)에 따라 실제 세금 부담은 개인별로 크게 달라질 수 있습니다.

따라서, 연봉 협상이나 재테크, 혹은 이직·재취업을 고려하실 때는 단순히 ‘연봉’ 숫자만 보지 말고, 실제 가져가는 월/연 실수령액이 얼마인지 점검해보시기 바랍니다. 사내에서 받을 수 있는 복지나 수당(특히 비과세)을 잘 활용하는 것도 월 실수령액을 높이는 현실적인 방법입니다.

본 포스팅의 모든 숫자와 계산 예시는 2025년 이후의 제도 변동 가능성을 반영하지 않은 참고치입니다. 실제 4대 보험료율, 소득세율, 각종 공제항목의 변동이 있을 수 있으며, 개인별 상황에 따라 달라질 수 있으니 반드시 국세청 간이세액표, 연말정산 간소화 서비스 등을 통해 최신 정보로 확인하시기 바랍니다.

이상으로 2025년 연봉 실수령액표와 연봉 5천만 원 수령 시 월급 및 연봉 실수령액 계산 과정을 자세히 살펴보았습니다. ‘세후 실수령액’에 대한 이해가 있으면 이직이나 연봉협상, 혹은 장기 재무계획을 세울 때 훨씬 정확한 판단을 내릴 수 있습니다. 추가적으로 궁금한 점이 있거나, 실제 상황에 맞는 상담이 필요하시면 세무 전문가 또는 국세청 상담을 활용하시는 것을 권장합니다.

'사회와 정치' 카테고리의 다른 글

| 개혁신당 허은아 대표 프로필 학력 나이 고향 주요 이력 (0) | 2025.02.09 |

|---|---|

| 경찰 치안정감 박현수 (Park Hyun-soo) 프로필 학력 나이 고향 주요 이력 윤석열 (0) | 2025.02.06 |

| 퀀텀인사이츠 황성현 대표 프로필 학력 나이 고향 hr전문가 (0) | 2025.02.04 |

| 노상원 전 정보사령관 프로필 학력 나이 고향 주요 이력 (0) | 2025.02.04 |

| 미국 영주권 시민권 차이와 이민 방법 유형 총정리 (0) | 2025.02.03 |